| ◎2020年度より、本校の「総合的な学習の時間」の名称を「よのなか科」で統一することとしました。2019年度までは「よのなか科」とは、講師の方を招いて全校生徒や保護者・地域の方が参加する「講演会」形式のものを主に指していましたが、今回、これまでの本校における様々な取り組みを再編・整理し体系的で段階性のある形にまとめなおします。 「よのなか科」の名称は平成15年度に導入されて以来、本校を象徴する取り組みでもあるので、そのまま活用します。このページでは「よのなか科」に関する情報を適宜ご紹介してまいります。 |

令和6年度 よのなか科報告

第1回 7月6日(土)

地域創生を考える上で重要な論点3つについて説明してくださいました。

第2回 8月30日(金)計3時間

WADA Well-Being Project 「和田地域の活性化のためのCM制作」①②③

講師 NPO法人湘南市民メディアネットワ-ク理事長 中野 晃太 様

①

体育館にてオリエンテ-ション

②

縦割グル-プで夏休みの課題の報告し合い、撮影内容決定

③

縦割りグル-プでの試し撮り 校内で

第3回 9月7日(土)計3時間

WADA Well-Being Project 「和田地域の活性化のためのCM制作」④⑤⑥

④

8月30日試し撮り上映および講評

⑤

縦割りグル-プでの企画書作成

⑥

縦割りグル-プでの企画書作成

第4回 9月26日(木)1時間

WADA Well-Being Project 「和田地域の活性化のためのCM制作」⑦

⑦

縦割りグル-プでの撮影の最終確認、リハ-サル

第5回 9月30日(月)2時間

WADA Well-Being Project 「和田地域の活性化のためのCM制作」⑧⑨

⑧

各グル-プが決定した場所でタブレットで撮影

⑨

各グル-プが決定した場所でタブレットで撮影

第6回 10月9日(水)1時間

WADA

Well-Being Project 「和田地域の活性化のためのCM制作」⑩

⑩

全グル-プが撮影したCMの試写会

?10月25日(金)学芸発表会にてベスト8作品を上映

令和5年度 よのなか科報告

今年度の総合的な学習「全校よのなか科」のテーマは『WADA well-being project』です。

昨年までのSDGsの課題を、自分ごととしてさらに深めていきます。

【第6回 全校よのなか科 3月9日開催】

伝えるためのコピーライターの技術「なにがコピーで、なにがコピーじゃないか」

令和5年度第6回「全校よのなか科」の授業を3月9日土曜日3時限に行いました。今回は講師にコピーライターの横川謙司さん(株式会社電通)をお迎えしました。コピーライターの仕事から、観察する視点、情報を集めて発信すること、そして新しいものを生み出していくことの極意を伺いました。3年生は卒業、1・2先生は進級を前にそれぞれの“Well-being”を考える機会となりました。

始めに、横川先生が世に送り出したコピーの企業CMをいくつか見ました。どれも見た瞬間にその世界に引き込まれる印象的なものでした。そしてその表現は多様であり、例えばアイスコーヒーの美味しさを伝える場合も、いろいろな方法で表現されていました。音楽や映像と共に提示されるコピーには、その商品の本質を伝える力がありました。コピーライターはどのようにして、その言葉を探していくのでしょうか。

具体的には、身近なものに目を向けて、その魅力を説明する練習をしました。ひとつの物の持つ可能性を自由に考えてみることで、普段何気なく使っているものにもアピールポイントがあることを発見しました。生徒同士で意見を出し合うことで、多様な見方があることもわかりました。また物の素材、作られる過程などを細かく調べてくと、製作者の思いやストーリーが隠れていることも見えてきました。出来るだけ多くの情報を集めて、そこから伝えるべき内容に絞り込み、わかりやすい言葉で発信することの大切さ学ぶことが出来ました。

横川さんから生徒に送られた言葉「コピーライターの発想法を身に着けると、答えがいくらでもあると思えるようになる」が、強く心に残りました。これから新たな学校、学年に向かう生徒たちが、様々なことに挑戦する時の力となってくれることでしょう。

【第5回 全校よのなか科 1月27日開催】

金融庁による「金融リテラシー講座」

令和5年度第5回「全校よのなか科」の授業を1月27日土曜日2・3時限に行いました。今回は「お金はどのように動く?」をテーマに、講師として金融庁総合政策課 野村様にお越しいただきました。

冒頭に「お金は好きですか?」という質問があり、多くの生徒が手を挙げました。この問いに、お年玉や、お小遣いをもらう時の楽しい気持ちを思い出した人もいたでしょう。また最近の変化として、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わったことが挙げられます。つまりお金にまつわる契約なども18歳から可能になったことで、学習する必要が高まりました。そこで“Well-being”につながっていくお金のお話を、わかりやすく5つの視点から伺いました。

①

家計管理について

自分にとって“必要なもの”、そして“欲しいもの”をしっかり考え、選択しましょう。先に貯蓄分を確保するなどの計画性をもってお金を使うことが大切です。

②

ライフプランニングについて

未来に描く人生は人それぞれ。「どんなところに住みたい?」、「どんなことにチャレンジ

③

資産形成はどうして必要なの

貯蓄以外にも投資などでお金を増やす方法もあります。長い人生の中で、資産形成は将来の物価上昇などにも備えることにもなります。また企業への投資は、よい製品の開発などに使われて、豊かな社会につながる可能性も広がります。

④

借りること

ローンを組むこと、お金を借りることにマイナスのイメージがあるかもしれませんが、家

⑤

金融トラブルについて

身近なお金について、これまでほとんど考えなかったことに気付いた人も多いと思います。講義の終わりに生徒代表から、『自分の将来の希望を、時系列で考えることが大切だと思いました。これからの自分の生活を考え、お金のことを学んでいきたいです』というお礼の言葉がありました。

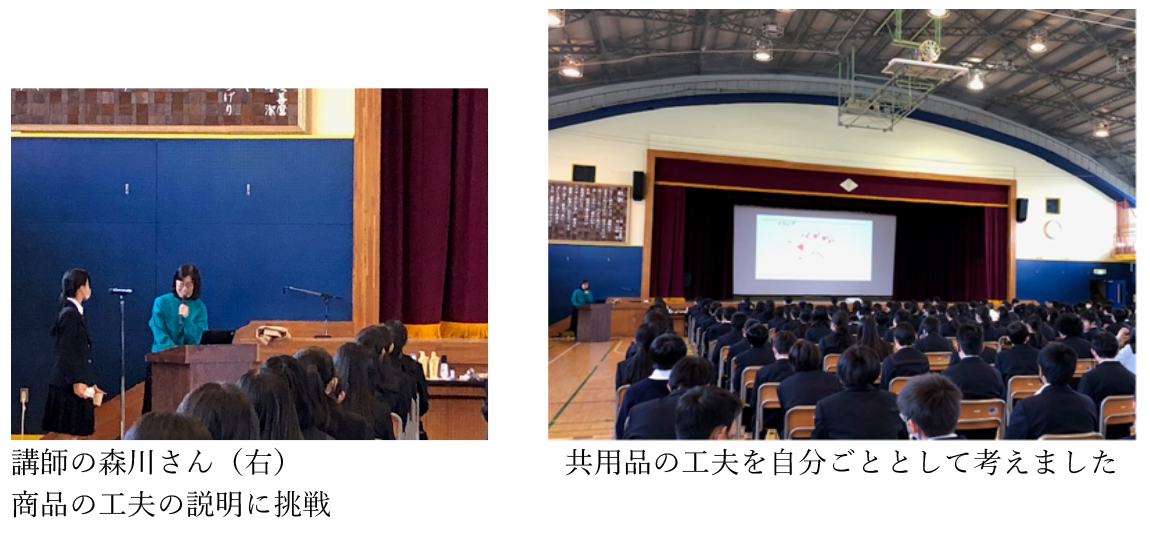

【第4回 全校よのなか科 11月25日開催】

11月25日に第4回全校よのなか科を行いました。講師は、公益財団法人共用品推進機構の森川美和様です。

共用品とは、「みんなにとって必要なもの、大切なもの」です。日本では当初より“共用品”と言いましたが、現在は、アメリカで使われる“ユニバーサルデザイン”や“バリアフリー”という言葉も普及しています。これは、大人も子供も、そしてケガをしている人、病気の人、様々な障がいを持つ人、みんなの使いやすさを目指すものです。そしてそのために、多くの方々からの意見を聞き、話し合いを重ね、最新の技術も取り入れながら、もの作りをしています。お話の冒頭で、生徒が椅子に付けているテニスボールに注目した森川さんから、「なぜテニスボールを椅子に付けているのかな?」という質問があり、「うるさい音が気になってしまう人のために、音を押さえる役目をしている」と答えてくれた生徒がいました。この工夫が、共用品の目指すことと同じだとわかりました。

今回、1年生の代表の4人が事前に共用品について調べ、発表しました。食品のパッケージに記された点字、児童館でよく目にするコマが盤と一体になったオセロゲームなど実際の商品で、使い易い工夫を説明しました。講義では他にも、シャンプーなどのボトルや、牛乳の紙パックなど多くのものに、買う時も使う時も、みんなが使い易くする工夫があることを、教えていただきました。

また、共用品推進機構、杉並区障害者団体連合会、杉並区が協力して調べた区内の街の「良かったこと調査」の内容も伺いました。これは昨年6月にNHK「リフォーマーズの杖」でも紹介されました。共用品の視点で自分の周りを見てみると、良いことが多く見つかります。そこから、さらに工夫を考える視点も学びました。終わりに代表生徒から、「いろいろなものに使いやすい工夫があることを知りました。これから“良いことを”見つけていきたいです。」とお礼の言葉を伝えました。

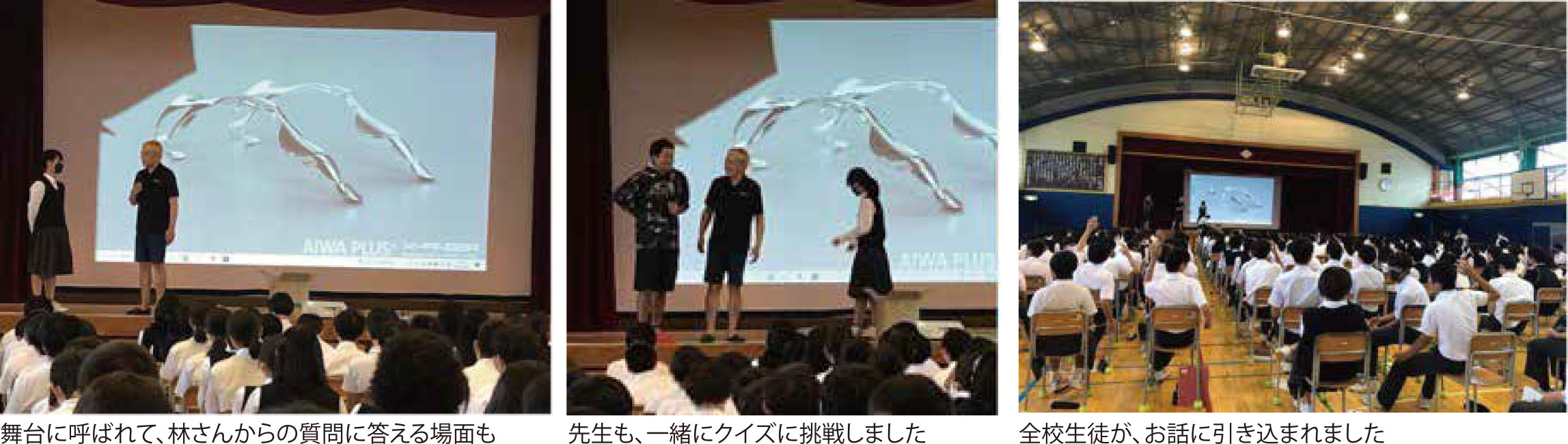

【第3回 全校よのなか科 9月9日開催】

9月9日(土)の第3回全校よのなか科では、講師に、義肢装具士の林伸太郎さんをお迎えしました。林さんは2014年にNHKプロフェッショナル仕事の流儀「モノじゃない、人生の伴走者」に出演されています。生徒は事前に学習してからこの日を迎えました。今回は「多様性」について、林さんご自身の義肢装具師としての経験を踏まえて話をしていただきました。

製作の依頼者から「何をしたいのか」をよく話を聴き、対話を繰り返し製作していくとのことです。アニメのキャラクタ-の本数の話や、外国では義手をつけていると「なぜつけているの?」と聞かれるという話などを通して、「なんかおかしくない?」と気づかせてくれました。生徒と対話しながら「多様性」についてわかりやすく話を進めてくださり、今後の学びにつながるものとなりました。生徒からの質問にも時間をとってくださり、答えてくださいました。

授業の最後に、代表生徒が林さんへのお礼のあいさつで、「自分たちが日本の社会に、多様性を大切にする考え方を浸透させていきたい」と述べ、林さんからは「あなたたちが、新しい社会を作ってほしい」という言葉をいただきました。

【第2回 全校よのなか科 6月10日開催】

第2回目全校よのなか科が、6月10日に実施されました。講師は、株式会社ローソン首都圏カンパニー首都圏エリアサポート部の久貝浩基様です。

地域にあるローソンは、中学生にも身近なお店です。そしてSDGsの掲げる持続可能な未来のための課題解決に向けて、様々な取組みを進めています。今回の授業では、企業の生産・流通面での具体的な取組みを知り、消費者として、どう行動したらいいかを考えることが出来ました。

株式会社ローソンが発行している「SDGsハンドブック」が生徒一人ひとりに配布され、保護者とも学びを共有する機会となりました。

生徒からは、「商品を手前からとるように気を付けるだけでも、食品ロスにつながることがわかった」、「ローソン店舗で取り組んでいる『省エネ10か条』は、家でもできることがたくさんあることがわかった」、「良い商品を提供することと、環境への配慮の両方を考えていることがわかった」、「コンビニでのSDGsの取組みを広めたら、多くの人のSDGsへの理解が進むと思う」などの感想がありました。

【第1回 全校よのなか科 5月12日開催】

第1回 全校よのなか科を、5月12日に行いました。講師は、元江東区立八名川小学校長で、現在はESD、SDGs推進研究室長の手島利夫先生です。手島先生とネットワークをつないでくださった関東地方ESD活動支援センターの伊藤博様も来てくださいました。

3時間目は1年生を対象に、中学校で学ぶ初めてのSDGsとして基礎的な内容を確認しました。続いて4時間目には2,3年生も加わり、「激変を続けるグローバル社会を、和田中学校の生徒は生き抜けるか」の講話をいただきました。

生徒からは、「自分たちで出来ることを考えて、実行していきたい」という感想が聞かれました。

令和4年度の取り組み

第1回 5月開催 vol.1

株式会社LODU(ロデュ)様にお越しいただき、カードゲーム形式でSDGsについて学習しました。

第2回 9月開催 vol.2

合同会社 HAYAMI Executive member様にお越しいただき「若者の力」や「草ストロー」、「なぜ会社を経営しているか」などのお話をしていただきました。

第3回 10月開催 vol.3

「食」の中で、特に「日本の伝統的な食文化」に焦点を当てて話をしてくださいました。また本校では、「ぎんなんプロジェクト」で日本古来の食物である「ぎんなん」を食品として販売する取り組みを行っています。「日本の伝統食」「地産地消」「日本食の栄養素」等を理解して行動の変化につなげることで、文化の継承や健康の維持に効果を見出せるものと考えます。SDGsの観点からも考えていかなくてはならないことです

第4回 11月開催 vol.4

今回「中学生に必要な栄養素」についての講話により、給食や栄養についての意識向上を図り、健康な生活を創造すること、残食を低減し持続可能な社会を作り上げるための身近な取り組みにつなげることを目標としました。

第5回 12月開催 vol.5

バナナは一度収穫すると茎を伐採し、年間で約10億トンもの廃棄材が出ます。廃棄されるバナナの茎から繊維を取り出し、綿と混ぜた糸を利用するバナナ繊維は、吸放湿特性はリネン繊維と同等で、嵩高性(かさだかせい)は綿繊維、リネン繊維よりも高いという検査結果が出ています。将来人口増加による繊維資源不足になれば、バナナ繊維は綿・ウール・シルク・麻に次ぐ第5の天然繊維になる可能性を持っており、循環型社会の実現に寄与するものと考えられます。

第6回 1月開催 vol.6

独立行政法人国際協力機構(JICA)から管理栄養士として東ティモールに派遣され、給食支援活動に従事された方からお話を聞きました。